ダークツーリズムの締めは、やはりダークツーリズム

コペンハーゲンで訪れる最後の場所に選んだのは、自由博物館(Museum of Danish Resistance) 。

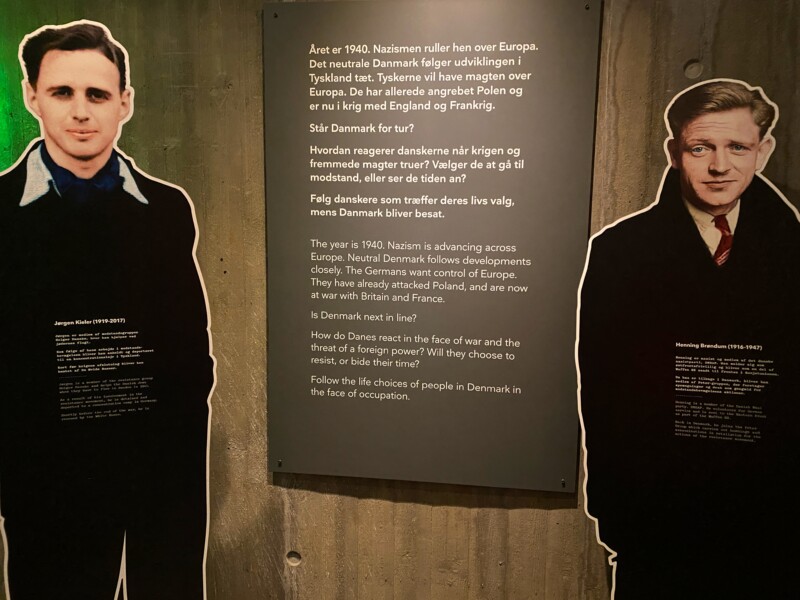

数ある博物館の中で、ここを選んだ理由はひとつ。ナチズムの影が忍び寄るデンマークを、5人の異なる視点から振り返る という、ユニークな展示スタイルに興味を惹かれたからだ。

目的地へ向かう途中、空模様が怪しくなり、やがて みぞれ混じりの小雨 が降り始めた。雨足は徐々に強くなり、博物館に着く頃には、いつの間にかほぼ 競歩 になっていた。

デンマークの対独レジスタンス

第二次世界大戦中のデンマークは、中立を宣言しながらも、ドイツの進軍ルートとして利用される という、皮肉な立場に置かれた。結果、ドイツの占領を受け入れることになったものの、市民生活への影響は少なく、当初は ドイツが勝つと考えて傍観する市民が大半だった という。

しかし、戦局が変わり、ドイツの劣勢が明らかになるにつれて、デンマーク国内でも レジスタンス運動 の機運が高まっていった。

この博物館では、そんな ナチスに対抗した4人のレジスタンス と、ナチス側に立った1人のデンマーク人 の人生を追う展示が行われている。

レジスタンス活動を続けた2児の母

レジスタンスに加わった人々の背景は様々だ。愛国者、社会主義者、一般市民、 立場は違えど、彼らは皆、ドイツの支配に抗うため、違法な活動に身を投じる道を選んだ。

特に印象的だったのは、Musse Hartig(ムッセ・ハーティグ)という女性のエピソード。

彼女は 2児の母でありながら、最後までレジスタンス活動を続けた。その信念の強さには脱帽するが、

彼女の証言には「死と隣り合わせの日々が強烈なトラウマになった」という言葉もあった。

ナチスに心酔したデンマーク人

一方、 Henning Brøndum(ヘニング・ブロンダム)という男性は、ナチスに心酔し、悪名高い Peter Group の中心人物として活動した。

彼の信念は、デンマークが国家社会主義を受け入れるには、外圧しかない というもの。つまり、彼もまた 「祖国の未来のために戦っている」という意識を持っていた のかもしれない。

レジスタンスとして戦った者も、ナチスに協力した者も、根底には 祖国のために戦うという想い があった。

にもかかわらず、戦争という極限状態が 自国の未来を憂う人々を両極に分断し、結果として殺し合いをさせた と考えるとやるせない。

コペンハーゲンの夜、クリスマスの光に包まれて

色々と考えさせられた 自由博物館 を出ると、外はすっかり 夜の準備が整いはじめていた。街灯がぽつぽつと灯り、通りの空気がじわじわと夜色に染まっていく。

この時間帯に石畳の道を歩くのは、旅の中でも 特別なわくわく感 がある。

そして、中心部に近づくにつれ、街の雰囲気は一気に クリスマスモード に変わった。通りのあちこちに飾られたイルミネーション、赤や金の装飾に包まれた店先、幸せそうに笑い合う人々──

みんな、冬の寒さを忘れるように、光の方へと吸い寄せられていく。

そんな光景に誘われるまま、僕も露店で グリューワイン(ホットワイン)を買って一服。ワインを温めるという発想をした人は、間違いなく天才だと思う。

最後のディナーは残念ながら…

ホテルに荷物を取りに戻る前に 夕食を探そう と、スマホでコスパのよさそうなレストランをチェック。すると、ちょうどいいお店を発見。早速向かってみると、すでに 店内はほぼ満席 だった。

4人席がひとつ空いていたが、こじんまりとしたお店だったので ひとりで占領するのは気が引ける。結局、諦めることに。

基本的に、ヨーロッパではファストフード以外では ひとりで食事をしている人がほぼいない。お店の人も、お客さんも、どこか「え、ひとり?」というオーラを漂わせている気がする。

空港での奇妙な出会い

フライトは早朝なので、コペンハーゲン空港についたら、広めの充電スペースを陣取って、そこで 朝まで過ごすことに決定。

コンビニで買ったパニーニを頬張りながらスマホをいじり、ひたすら暇つぶし。あとは仮眠を取って朝を待つだけだった。

しかし、世の中そう 思い通りにはいかない。

「Are you French??」

ふと顔を上げると、険しい顔をした 初老の女性がじっとこちらを見つめている。話を聞くと、空港への不満やら、クレジットカードをなくした話やら、とにかく 支離滅裂。

「どう見てもフランス人じゃないのに、なぜ僕に?」

夜中の空港で 謎の会話 を繰り広げた挙句、僕は適当に話を切り上げ、逃げるように人気のない場所へと移動した。まさか旅の最後に、こんな シュールな体験 をするとは…。

ヒースロー空港で蘇るロンドンの記憶

帰国は ヒースローとヘルシンキ経由 のフライト。コペンハーゲン空港では 寝ぼけすぎてネックピローを紛失 というアクシデントもあったが、そこまでのダメージではない。

それよりも ヒースロー空港に着いた瞬間、一気にテンションが上がった。

行き交う人々で ごった返すターミナル。あらゆる国籍の人が入り混じる、まさに 人種の坩堝。

「そう、これがロンドンだ!」

とりあえず、Walkersのポテトチップスとサンドイッチ を買ってひと休み。口に入れた瞬間、10年前のロンドン留学の記憶が鮮明に蘇ってきた。

「あの頃も、こうして空港でポテチを食べたな…。」

旅の終わりに 懐かしい記憶がフラッシュバック するのは、まるで 映画のエンディングのよう だった。

総括:コロナ以降、初めての海外旅行

ヘルシンキに着いた瞬間、一気に現実に引き戻された。たった一週間前に サウナに立ち寄った はずなのに、それが 遥か昔の出来事のよう に感じる。

それもそのはず。今回の旅では 実に多くの土地を訪れ、数えきれないほどの景色を目に焼き付けた。

しかも、コロナ以降 初めての海外 だったこともあり、旅をするという行為そのものが、まるで 生まれ変わったように新鮮 だった。

ダークツーリズムの視点では、2つの強制収容所を巡り、デンマークのレジスタンス活動 を知ることができた。

技術が進歩し、情報が瞬時に手に入る時代になったとはいえ、人間の欲望が暴走することの悲劇は、まだ世界のあちこちに散らばっている。

だからこそ、これからも 実際に自分の目で見るという旅を続けていきたい。

限りある人生、旅の醍醐味

ただ、今回改めて感じたのは、旅の醍醐味はやはり「人との触れ合い」にある ということ。

年齢を重ねたから人恋しくなったのか?

いや、それよりも 限りある人生をリアルに意識するようになった のかもしれない。

言葉の通じる 友人との再会 も、言葉が通じない 現地の人との偶然の交流 も、どちらも 旅の価値を何倍にも高めてくれる ものだった。

それを 一期一会として実感できるようになった のなら、歳を取るのも まんざら悪くない。

フィンエアーの機内食を食べながら、そんなことを考えていると、知らぬ間に まどろみの世界へ。そして、羽田空港に降り立ち、目に飛び込んできた「ようこそ東京へ」のポスター。

──ああ、帰ってきたんだな。

旅の非日常が終わり、また日常が始まる。故郷に戻ったことに安堵しつつ、僕は食い扶持を稼ぐ明日に備えて、気を引き締めるのだった。