ダークツーリズムの総本山、ドイツへ

悪名を馳せたウイルスが影を潜め、社会はまるで溜まった鬱憤を晴らすかのように、急激に正常化している。

では、個人の生活における コロナ禍の終焉 とは何か?

少なくとも僕にとって、それは 大手を振って海外に行くことだ。

すでに台湾、香港には行ったが、どちらもアジア圏のお隣さん。やはり、遥か彼方の異文化に身を投じなければ、真のアフターコロナは始まらない。

今回選んだのは ドイツ。ダークツーリズムの総本山 でもあり、地元の先輩がハンブルク近郊に住んでいるので、訪れるにはちょうどいい。

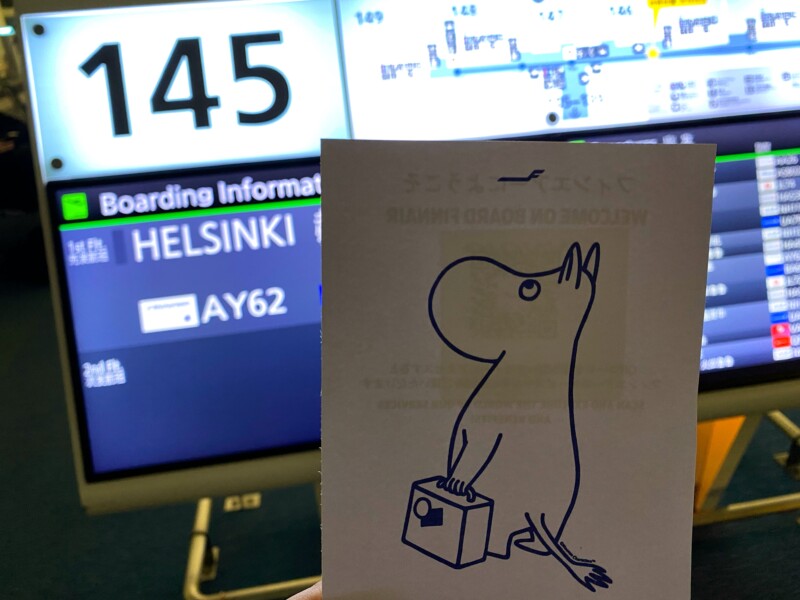

チケットは、貯まりに貯まったマイルを活用。ただ、競争率が激しく、選べたのは クリスマスシーズン前のヘルシンキ経由 の便。

しかし、これが結果として功を奏した。時に 旅には遠回りも必要 ということなのだろう。

深夜の機内食と、果てしないフライト

僕を北欧へ運んでくれるのは、深夜発のフィンエアー。

搭乗すると、ウェルカムカードには ムーミン の姿。フィンランドらしい、ちょっとした心遣いが嬉しい。

機内食は和風のメニューで、ボリューム満点。深夜にがっつり食事をする背徳感 がたまらない。

食後は映画 「Everything Everywhere All At Once」をBGM代わりに就寝……のはずが、エコノミー席ではどうしたって熟睡は無理。

しかも、現在 ロシア上空を飛べないため、フライト時間は地獄の13時間。

身も心もしんどい。

世界情勢の混迷は、こんな形で 旅行者の足を引っ張る のかと、改めて実感する。

冷凍庫のような朝、そしてヘルシンキ市内へ

早朝、ヘルシンキに到着。

次の目的地である ベルリン行きのフライトまでは7時間 ある。普通なら空港で時間を潰すところだが、せっかくのフィンランド。やるべきことは 本場のサウナ体験 しかない。

旅の最初の国でいきなりサウナに行くのは、リスクが高い。それでも、コロナ禍で覚醒したサウナ欲 を抑えることはできなかった。

ほぼ始発の電車に乗れそうだったので、打ち放しのコンクリート構内を抜け、プラットホームへ向かう。外に出ると、一気に目が覚めた。

──冷凍庫に入ったかのような冷気。

気温は 0℃前後。防寒対策の甘さを軽く後悔しながら、ヘルシンキ駅行きの切符を券売機で購入した。

早朝の車内は、ガラガラ。駅員に切符を確認された後は、窓の外の暗闇をぼんやり眺めながら、旅の疲れを癒す。

ふと気になったのは、駅の標識。英語かと思いきや、まったく 似ても似つかない言葉 が併記されている。調べてみると、スウェーデン語だった。

なるほど、かつて北欧の覇者だったスウェーデンの影響が、今なお フィンランドに深く根付いている というわけだ。そんなことに感心しながら、列車は ヘルシンキの街 へと向かっていく。

ヘルシンキの朝、サウナの神は微笑む

ヘルシンキ中央駅に到着した。構内を抜けると、まるで 脱走して娑婆に出たような開放感。

相変わらず息が凍る寒さ だが、街灯が灯る街並みを見た瞬間、なぜか心が軽くなった。きっと無意識のうちに緊張していたのだろう。いくら旅慣れていても、見知らぬ土地を移動する時、神経は張り詰めているもの。

──ヘルシンキに無事着いて、ようやく旅が始まった。

そう実感しつつ、僕は Allas Sea Pool というサウナを目指した。

フィンランドのサウナ文化は 朝が遅い のが基本。しかし、ここだけは 朝6時半にオープン している。しかも 徒歩圏内。

そう、サウナの神は、確実に僕に微笑んでいた。

貸し切りのヘルシンキ

サウナまでの道のりは 徒歩20分ほど。旅の始まりにちょうどいい距離だ。

この時間帯はほとんど人気もなく、開いている店も皆無。けれど、それがむしろ心地いい。

──まるでヘルシンキを貸し切っているかのような気分。

街にはクリスマス前の華やかさも漂い、今まさに、自分が望んでいた異文化にいる ことを実感する。

しかし、そんな余裕も フィンランド湾沿いに出るまでの話。海沿いに足を踏み入れた瞬間、

「寒い!」

容赦なく吹きつける海風に晒され、思考がすべて停止。これはもう、サウナに飛び込むしかない。

極寒のヘルシンキで、至福のサウナ

ついに 念願のサウナに到着! …と言いたいところだが、現実は甘くない。

入り口のゲートは故障し、チケット売り場も開いていない。

早朝だからか、スタッフの姿も見当たらず、広い施設内をさまようことに。

ようやく見つけたのは、お土産屋のような小さなショップ。灯りがついた瞬間、すかさず駆け込むと、フレンドリーな男性店員が 完璧な英語 でシステムを説明してくれた。

──ついに入場!

まず目に入ったのは、プール。気温0℃の中、水に入るなんて 正気の沙汰じゃない…。

案内してくれた店員いわく、水温は25℃程度 らしいが、それでもお断り。この時点ですでに長旅なので、体力はできるだけ温存したかった。

「今は、サウナ一択!」

水着に着替えて サウナへ。

構造は日本とほぼ同じ—— 2段構えのベンチに、中央にはオートロウリュ(というか、そもそも日本のサウナがこっちを真似たのだから、当然か)。温度は公式では 90℃ となっていたが、体感はやや低め。

しかも、ほぼ貸し切り状態で、まさにプライベートサウナ。

冷え切った体をじっくり温めながら、窓の外に目をやると、そこには夜明けのフィンランド湾。まるで映画のワンシーンのような光景だ。

そして、外気浴へ。

キンと冷えた空気の中、開放感に包まれる至福の瞬間。こんな絶景を裸で楽しめる場所なんて、他にあるだろうか?

サウナの余韻と、円安の洗礼

本場のサウナに入った充実感、そして トランジットを最大限に活かせた達成感。僕の心は、朝を迎えたヘルシンキの街のように晴れやかだった。

サウナの外に出ると、街の雰囲気は 夜と朝とで完全に別物。同じ道なのに、「ここ、通ったっけ?」と迷いそうになる。

朝食を食べるくらいの時間はあったが、万が一があると面倒なので、おとなしく空港へ向かうことにした。

無事にヘルシンキ・ヴァンター空港に到着し、ひと息つくためにカフェへ。注文したのは コーヒーとチョコレートマフィン。注目のお値段は… 1,300円。

「空港価格とはいえ高すぎないか?」

円安の頂点でヨーロッパに来てしまった自分を 少し恨む。しかし、その一方で、これも旅の一興 とほくそ笑む自分もいる。

(続く)