丘の朝、テラスの時間

キガリ3日目、今日はちょっとした遠足の日。

南部へと足を伸ばす予定なので、少しだけ早起きして、まずはキメニーさんの家のテラスへ。朝の空気を吸い込みながら外を見渡すと、遠くに 穏やかで美しい丘の景色 が広がっていた。

空気も澄んでいて、心が洗われていくような感覚。滞在中は 毎朝この風景を見るのがすっかり日課になってしまった。

混沌のバスターミナル、ニャブゴゴへ

今日の目的地は、教会で虐殺が起きたことで知られる南部の街 ニャマタ(Nyamata)。そこへ向かうには、まず中継地となる ニャンザ(Nyanza) という街まで行かねばならない。

ルワンダには鉄道がないので、こういうときはバスが頼り。まずはモトを捕まえて、最寄りの長距離バスターミナルである ニャブゴゴ(Nyabugogo)を目指した。

ニャブゴゴに着いた瞬間、人とバイクの洪水に目が点になった。とにかく中継地点のニャンザ行きのチケットを買おうと、薄暗いチケット売り場に突入。

ところが、どの店員に話しかけても チケットを売ってくれない。それどころか、みんな一様に無言で 通りの向こう を指差すだけ。

半信半疑で向こう側に渡ってみたが、やはり違う雰囲気。困り果てて電話ブースのそばにいた男性に声をかけると、今度は気だるそうに 元来た方向 を指差した。

海外あるあるのたらい回し発動中…。

見知らぬ土地でバスに乗るのは、どうしてこうもハードルが高いのか。

救世主、ニャブゴゴに現る

振り出しに戻って再びニャンザ行きのバスを探すことに。今度は並びの露店で品出し中の若者に声をかけてみた。すると、後ろから 別の若者がぬっと登場。

僕が「ニャンザに行きたい」と伝えると、無言で人差し指をクイッと曲げてついてこいのジェスチャー。

──これはもしや、救世主?

彼は迷いなくパラソル下の男性に声をかけ、チャージ式のバスカード を購入してくれた。そして、僕をニャンザ行きのバスまで案内し、さらに運転手にも何やら説明していた。

ここまで完璧にサポートしてくれて、もう感謝しかない。後でネットで調べたら、要求されたお金がちょっとだけ高かったような気もするが、神様だって手数料は取る。

前方の座席に腰を下ろすと、あとから次々に人が乗り込んでくる。そして僕の隣にやってきたのは、5歳くらいの姉と、よちよち歩きの弟。

弟は、明らかに肌の色が違う 僕の腕に興味津々。おもむろに手を伸ばして触ってくる。姉も最初は警戒気味だったが、弟につられるように、やがて 僕の腕にそっと手を添えた。

──何なんだ、この気恥ずかしい状況は。

観光地でもない普通のバスの中で、急に始まる 触れる社会科見学。僕はルワンダの平和をしみじみ感じながら、姉弟に気まずい笑顔を振りまいて、右腕を差し出したままにした。

ニャマタにて、恐怖のバス乗り換え

ルワンダのバスは、基本的に 満員にならないと出発しない らしい。というわけで、出発まで30分近くバスの中でじっと待機。のどかな風景を横目に、時が過ぎるのを眺めるしかない。

やがてバスが動きだし、小一時間でニャンザに到着した。さて、ゆっくり昼でもと思ったのも束の間、停車するやいなや、バスの外に若者たちが群がってきた。

そしてドアが開くと同時に、「ニャマタ!ニャマタ!」と絶叫する若者がバスへ雪崩れ込むように殺到してきた。

気づけばそのうちのひとりが、僕の腕をぐいっと掴んでバスの外へ引きずりだした。彼は人を掻き分け、現地の言葉で何か話しながらワゴン車の方へ引っ張っていった。

そして、後ろからは 義足をつけた老人が「Come to my office…」とうめきながらゆっくり追ってくる。これは完全に ゾンビ映画のワンシーン。

結果から言えば、彼らはただのローカルバスの客引き。観光客を驚かせるつもりはなかったのだろうが、寿命が3時間は縮まった。

ルワンダでまさかの逮捕!?

鉄板のように固いシートに身を沈めて外を眺めると、広がっているのは空と赤土だけ。アフリカの大地は、余計なものを削ぎ落としたような潔さと、どこか非現実的なスケール感がある。

やがて、1時間弱で目的地の ニャマタ に到着。シートの硬さとこれまでの道中にすっかり消耗し、体力は底をついていた。それでも、ここまで来ればもう何も起きないだろうという妙な安心感が芽生えてくる。

そんな心の隙間を狙うかのように、街の様子をカメラで撮影していた僕の前に、2人の女性が現れた。「ついてきて」と言う彼女たち。ひとりはラフな格好をした中年女性だったが、もうひとりは見るからに制服姿の警官。

わけもわからず従って歩いていくと、たどり着いたのは交番のような建物。そのまま奥へと連れて行かれ、ドアの内側、つまり 留置所のような部屋 に通された。

状況を把握する間もなく、頭に浮かんだのはただひとつ。

——これは、捕まったのかもしれない…。

室内にはすでにひとりの老人がいた。やせ細った体を小さく丸め、プルプルと震えている。やばすぎる。

ほどなくして、先ほどの女性2人が部屋に戻ってきた。開口一番、僕の一眼レフカメラを取り上げると、写真を1枚ずつ入念にチェックしはじめた。

質問は執拗だった。何の目的でここに来たのか、なぜこれほど多くの写真を撮るのか…。

観光でニャマタ虐殺記念館に向かう途中だったと何度も説明するも、彼女たちの目は冷たいままだ。特に私服の女性は、さげすむような笑み を終始浮かべていた。

その後、パスポートを取られ、身体検査をされ、誰かとの電話のやり取りが始まった。こちらの分がどんどん悪くなっていくのが手に取るように分かる

このままでは、本当に予定通りに帰国できないかもしれない。最悪のシナリオが頭をよぎり、僕は焦りを隠せなかった。

どうやら、彼女たちは僕をスパイか何かと疑っているようだった。ならばと、僕は持てる限りの誠意を込めて、

「I’m just a tourist!(僕はただの観光客です!)」

を繰り返した。恐らく100回は下らない。

しかし、言葉は文化を超えない。彼女たちには、建物や風景を大量に撮るという行為自体が、理解しがたいもの だったのかもしれない。そこで僕は方向転換した。

「ルワンダは街もきれいで、人も優しい。あなたたちの国は素晴らしい。」

そんなベタ褒め作戦に切り替えると、ようやく彼女たちは僕が人畜無害な観光客と理解してくれた。そして、無言のまま僕を部屋の外へと導き、まるで忘れ物でも渡すように 解放してくれた。

解放された瞬間、全身の力が抜けた。時間にして1時間も経っていなかったが、すでに 全エネルギーを使い果たしたような疲労感。家に帰りたい…。

祈りの場だった、ニャマタ虐殺記念館

気を取り直して、ようやく目的地の ニャマタ虐殺記念館 へ。心身ともにぐったりしていた僕にとって、道ばたで声をかけてくるモトのお兄さんたちの笑顔すら癒しに思えた。

記念館のある教会までは歩いて5分ほど。周囲には小さな学校があるだけで、「本当にここでそんな大惨事が起きたのか?」と疑いたくなるくらい静かだった。

この教会は、虐殺発生時にツチ族が身を隠していた場所。しかし、結局フツ族過激派に見つかり、1万人もの人々がこの場所で命を落とした。想像を絶する数字だ。

彼らは、最初に手榴弾と銃で一掃され、そこから生き残った者には ナタやくぎ付きのこん棒 が使われたという。

他の地域と同様、犠牲者は神様のいる教会が安全と考えて(あるいは 為政者に勧められて)避難したことで、結果的に殺されてしまった。祈りの場である教会は、皮肉にも「まとめて殺すのに都合のいい場所」として利用されてしまったのだ。

虐殺の瞬間から時が止まった場所

教会の門をくぐると、カラシニコフを構えた軍人が無言で立ちはだかった。無表情の彼は、ガイドが必要かと尋ね、「内部での写真撮影は禁止」とだけ僕に伝えた。

尋問のトラウマを引きずる僕が、電光石火の早業でカメラをバッグにしまい込んだ のは言うまでもない。自動小銃が怖すぎる…。

教会の建物は、200人も入れば満席になりそうなコンパクトな造り。照明のない薄暗い室内には、数名の軍人がいるだけで、音が吸い込まれてしまうかのような静寂が漂っていた。

長椅子の上には、犠牲者たちの衣服がびっしりと積み重なり、天井には 銃弾の痕が無数に刻まれていた。まるで 虐殺の瞬間から時が止まっているかのようだった。

階段を下りると、地下には 頭蓋骨や人骨が整然と並べられていた。

凄惨な歴史を背負った場所でありながら、不思議なことにそこには静けさと安らぎのようなものも漂っていた。無言のまま並ぶ人骨は、むしろある種の美しさを宿していた。

それは人骨が余計なものをそぎ落とした 人間の最後の形 だからかもしれないし、誰にでも訪れる死の平等 を静かに教えてくれているからもしれない。

声を上げたひとりの宣教師

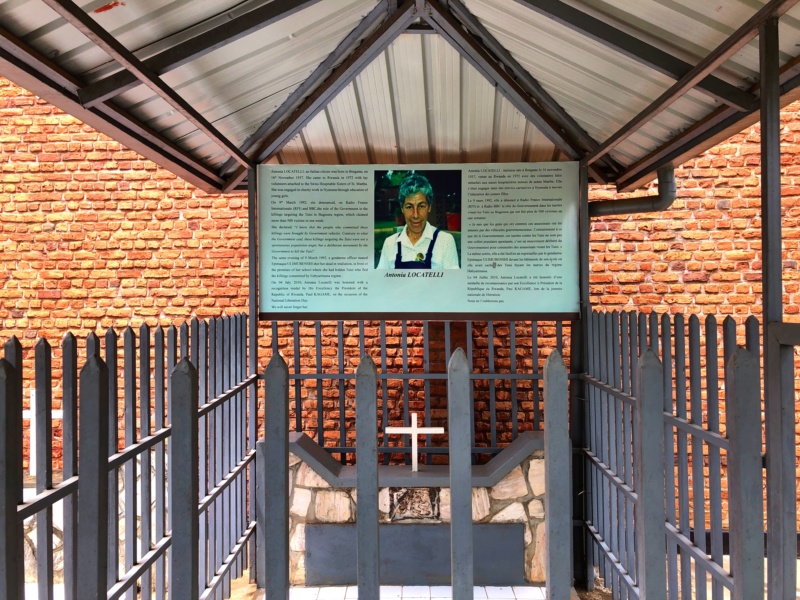

教会の敷地の一角に、アントニア・ロカテッリ(Antonia Locatelli)というイタリア人宣教師の追悼碑がひっそりと建っていた。

彼女は虐殺が本格化する以前から、フツ族過激派によるツチ族への襲撃を目の当たりにしてきた人物。その上で、彼女は「これは民族間の争いではなく、政治的に仕組まれた虐殺だ」と、大使館やメディアに向けて告発を続けていた。

そして彼女は、命の危険にさらされながらもツチ族を匿い続け、1992年、ついに過激派の政府軍によって銃殺されてしまった。虐殺が始まる、2年も前の出来事である。

正義を貫くことの難しさと、その果てにある犠牲の重さを思うと、胸が詰まる。僕はルワンダという遠い土地で、名も知らぬ人々のために命を懸けたひとりの宣教師に、静かに黙とうを捧げた。

千の丘と、千の笑顔

おびただしい数の遺品と骸骨にそっと別れを告げて、ルワンダのどこにでもある小さな教会を後にした。

敷地の隣には小学校があり、ちょうど放課後だったのか、子どもたちが元気よく駆け回っていた。そんな中、僕のスマートフォンに興味を示した男の子が「写真撮って!」と満面の笑みでジェスチャーをしてきた。

何人かが次々に集まり、撮った写真を見せると、全員が声を上げてはしゃぎ回る。まるでテーマパークに来たかのような無邪気さに、僕は思わず笑ってしまった。

虐殺からすでに四半世紀が経つ。実体験として虐殺を知らない彼らが、穢れのない魂でルワンダの未来を作っていくのだろう。

あの重たい教会の空気も、彼らの笑顔に包まれた途端、少しだけ遠い過去のものに感じられた。時が悲しみを癒すという言葉は、やはり嘘ではない。

ニャマタでの短い滞在は散々だったが、最後に子どもたちがすべてをチャラにしてくれた。「ルワンダは千の丘と千の笑顔の国」というキャッチコピーはまんざら嘘ではない。少なくとも子供たちに限って言えば。

(続く)