上海の朝ごはん

翌日は 南京虐殺の記念館(侵華日軍南京大屠殺遭難同胞紀念館) へ向かうため南京へ向かった。意図したわけではないが、偶然にもこの日は終戦記念日だった。

出発前にまずは腹ごしらえ。通りにあったお店で 煎餅 を買ってみた。いわゆる惣菜クレープで、中国各地に似たようなものがありそうだが、とりあえずこれが上海名物らしい。

食べてみたらボリュームが凄まじく、朝から余裕でカロリーオーバー。ただし、味はばっちり。柔らかい生地とサクサクの揚げ物(脆饼)の組み合わせが癖になる。

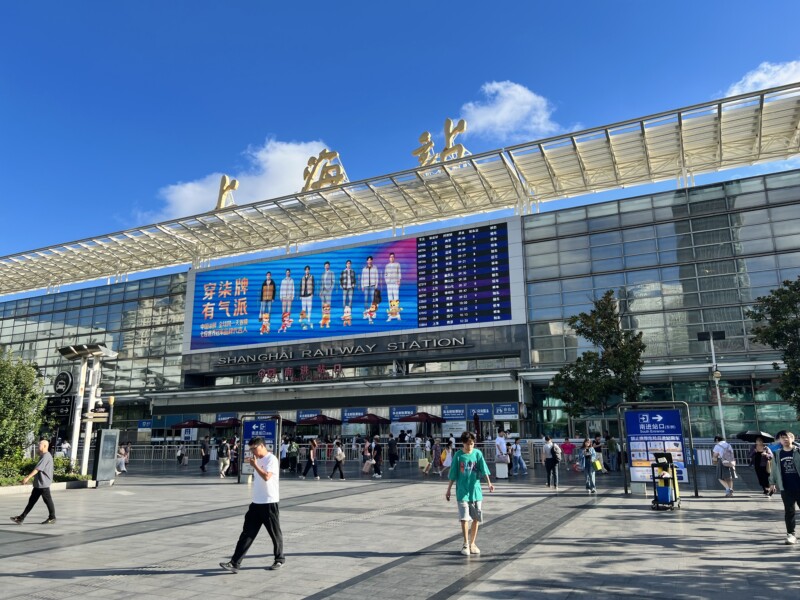

上海から南京へ、新幹線の旅

上海駅から南京駅までは新幹線移動。距離でいえば東京から名古屋くらいだが、料金は3,000円台と格安 なのがうれしい。

駅の入口でチケットを見せても入れず戸惑ったが、必要だったのはパスポート。やはり中国の情報管理は徹底している。

出発まで時間があったのでカフェに入り、アイスコーヒーを注文した。ところが飲んでみると果実のスライスが入った甘めのコーヒーでびっくり。調べると、これはポルトガル発祥の マザグラン という飲み方らしい。

新幹線に乗るのは万里の長城に行って以来の14年ぶりだったが、日本とほぼ変わらず快適だった。唯一の違いは、隣の人がボリューム全開で電話し続けていたこと。もちろん、もう慣れっこなのでのんびり中国語の響きを楽しんだ。

予想もしなかった記念館前の熱狂

1時間半の新幹線旅を終え、南京に到着。出口を出るとすぐに「南京一日游」と書かれた観光案内の看板が目に飛び込んできた。

そこには孫文先生のお墓や国民党時代の総督府といった名所がずらり。さすがに虐殺記念館の名前はなかったが、南京がいかに観光資源に恵まれているかは一目でわかった。

地下鉄で最寄りの雲錦駅を降りると、駅前は人の波。イベントでもあるのかと思いきや、なんと全員が記念館へ向かっていた。

そして、入口に近づくと長蛇の列。周囲では中国国旗を振りかざし絶叫する男性までいて、ようやく当たり前の事実に気づいた。

──日本の終戦の日は、中国ではそのまま戦勝記念日。

つまりナショナリズムが最高潮に達する日に、僕はこの場所を訪れてしまったのだ。単なる奇遇だと思ってしまった自分の視野の狭さが恨めしい。日本の友人がこの熱狂についてのニュース記事を送ってくれて、本気で心配してくれた。

炎天下で20分以上並び、やっと入口へたどり着いた。チケットの処理が追いつかず、まるでフェス最前列のような混雑ぶり。

さらに外国人はパスポート提示が別レーンで必要で、大きく時間をロスする羽目に。しかも日本のパスポートを出す瞬間、怖いとまではいかないが、なんとも言えない後ろめたさを感じてしまった。

遭難者300,000人の記憶

中に入るとまず目に入ったのは、献花用の白い菊を配るテーブル。そして、その横には巨大なQRコード付きの立て看板。

そう、寄付までもが完全デジタル化されている。これもまた現代の中国らしい光景だった。

少し進むと、空へ伸びる巨大な塔のモニュメントが姿を現した。その背後には、複数の言語で「遭難者 300,000」の文字。

もちろん、この数字には虐殺の定義やカウント方法によって幅があり、政治的な議論もつきまとう。ただ、そこに踏み込むのは今回控えよう。

少なくとも虐殺の事実そのものは一次資料で確認されており、数の問題ではないと思う。国籍に関係なく、犠牲者の冥福を静かに祈ること――それがこの場に立つ自分にできる唯一の行為だった。

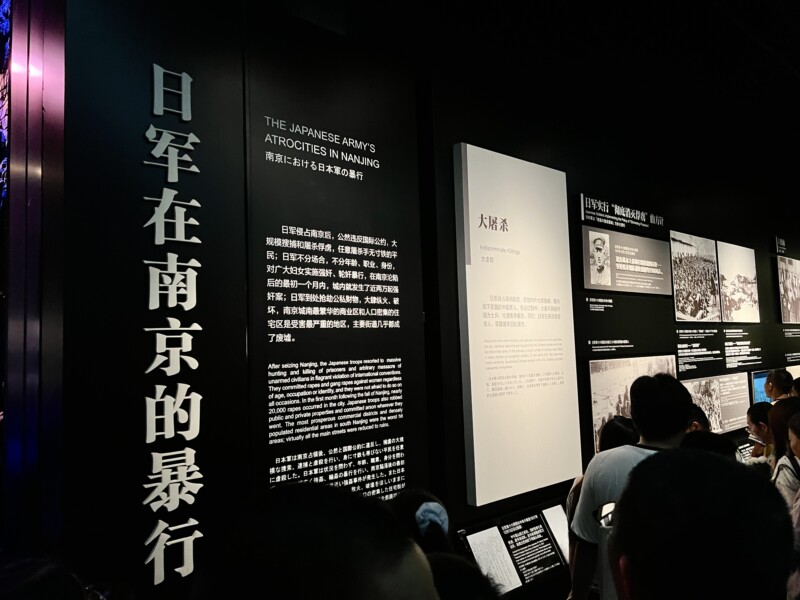

記念館の静寂と重さ

モニュメントを過ぎると、記念館の建物が見えてきた。中は冷房が効いていて一瞬ほっとするが、とにかく人が多い。展示をじっくり見るというより、流れに乗って進む流し見の見学者がほとんどだった。

前半エリアには、広大な空間に犠牲者の写真が並ぶ。静かな光に包まれたこの空間は、語らない記憶の部屋と言っていい。白黒の写真を見ていると、ドイツで起きたこと頭に蘇り胸が締め付けられる。

後半の展示では、虐殺の過程や被害の詳細がパネルや映像で解説されていた。事の真相のすべてを知ることは不可能だが、ここが追悼施設であり、加害者としての日本軍の残虐性を強調する構成なのは明白だった。同じ日本人としては、正直見るのがつらい。

かつて日本が掲げた 大東亜共栄圏 や 八紘一宇 という理想は素晴らしいものだった。しかし、実態は 日本を頂点とした支配の構図にすぎなかったのだ と痛感する。

記念館で思ったこと

展示の終点は物販コーナーだった。本でも買って帰ろうと思ったが、並ぶのはすべて中国語。とはいえせっかくなので、小学生向けの教材のような本を記念に購入した。

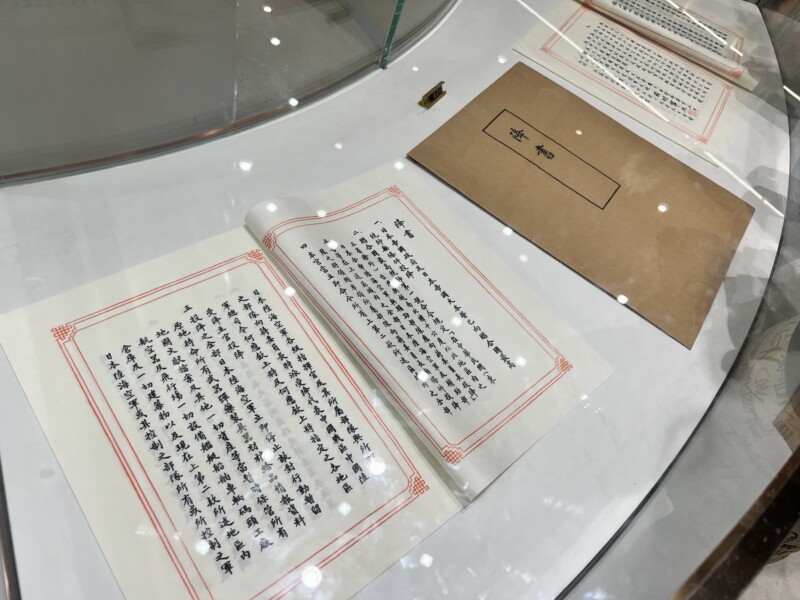

気になったのは、多くの人が 降書 と書かれた手書き風の記録を買っていたこと。調べてみると、それは日本軍が中国に降伏した際の 公式な降伏文書の複製 だという。

多くの人がそれを手にしている光景に、正直ぞっとした。もしかすると、この混雑ぶりや熱気の背景には、抗日ドラマなどが生む愛国的ムードもあるのかもしれない。

外に出て、出口近くの平和のモニュメントで再び黙祷。無関係な市民への暴力、捕虜の殺戮――その事実には程度の差こそあれ、同じ日本人がやったことに変わりはない。そう考えると、サウナのような暑さが心にも体にも一層こたえた。

(続く)