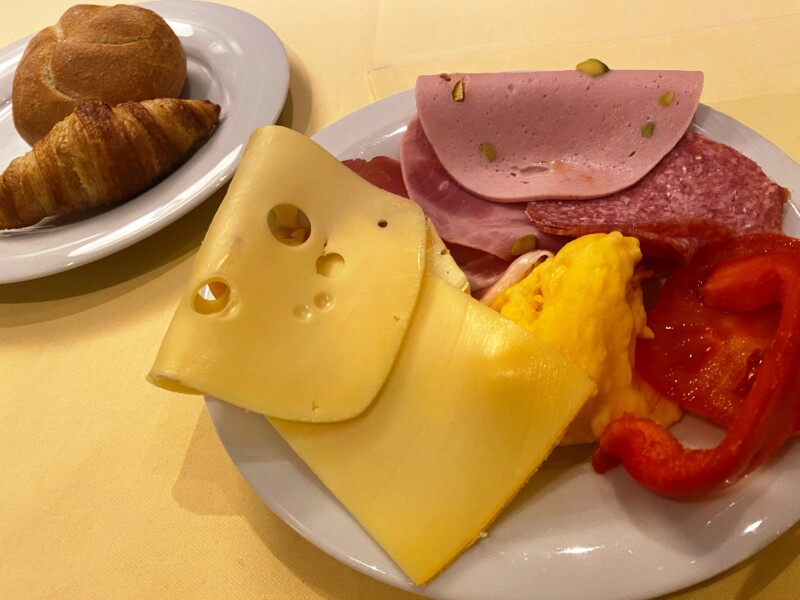

ツェレの朝、美味しい朝食で塩分過多

気持ちよく目覚めたツェレの朝。小雨が降っているのは少し残念だが、ホテルの朝食が美味しく、気分は上々。

せっかく別料金を払った朝食なので、ここで元を取らねばならない。そう意気込んで、結果 家族4人分くらいのチーズとハム を食べてしまった。

朝から確実に 塩分過多 で健康面に不安は残るが、旅先ではこういう贅沢も 大切なイベント のひとつ。

30年ぶりの再会と、ベルゲン・ベルゼン強制収容所へ

ホテルに荷物を預け、ツェレ駅へ向かう。

昨夜は暗くてよく見えなかった通りには、品のある住居が静かに並んでいた。ツェレ駅も、こじんまりと落ち着いた佇まいで、ベルリンから3時間で まるで別世界に来たような感覚 を覚えた。

駅の中に入ると、座って待っている先輩の姿 が見えた。

──中学時代以来、実に30年ぶりの再会。

しかし、不思議なことに、まるで職場の同僚に会うような 自然な感覚 だった。お互いSNSで近況を知っていることも大きいのだろう。

ただ、改めて 30年という時の隔たり を考えると、時の流れの速さに立ち眩みを覚えそうになる。

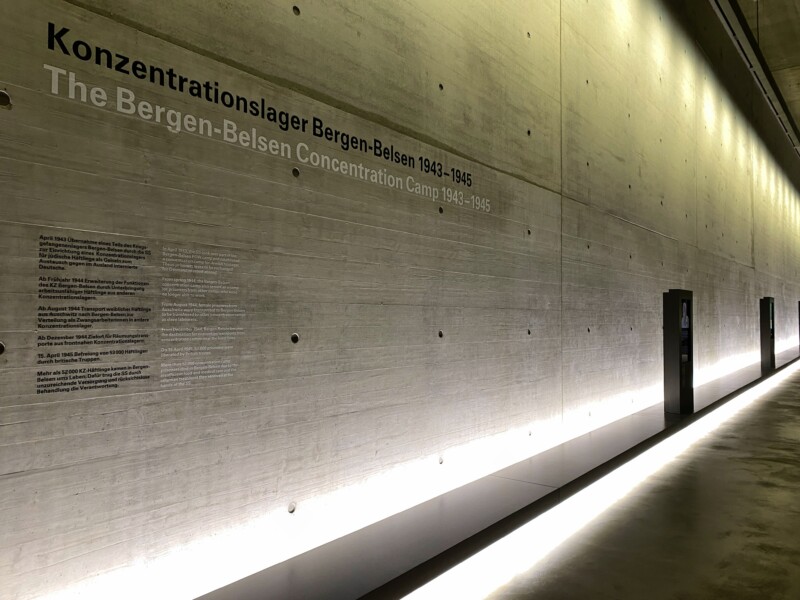

ツェレでの目的は、市内観光はもちろんだが、それ以上に ベルゲン・ベルゼン強制収容所 を訪れること。

ハンブルクへの中継地点を探していたとき、たまたま この収容所が近くにあることを知った。ここは、アンネ・フランクが最期を迎えた場所 でもあるし、せっかくの機会だから、訪れてみるのも悪くないと思った。

しかし、収容所へ行くには、ツェレ駅からバスを乗り継がなければならない。アクセスはかなり悪い。しかも、この日は雨。

傘をさしながら、バスを待つとき、ふと考えた。

──もし現地に先輩がいなかったら、わざわざここまで来ただろうか?

おそらく、答えは 「ノー」 だっただろう。そう思うと、この再会と訪問が どこか導かれたもののようにも思えてきた。

消えた施設と、残された記憶

バスを乗り継ぎ、ようやく ベルゲン・ベルゼン強制収容所 に到着した。ここは、戦後イギリス軍がチフスの蔓延を防ぐために施設を焼却したため、現在は 跡形もなく、博物館と原っぱのみが残る。

傘の水を払って博物館へ入ると、まず驚かされたのは、その ミニマルすぎるデザイン。周囲を囲むコンクリートの壁は、まるでここで起きた出来事に関心がないかのように無機質 だった。

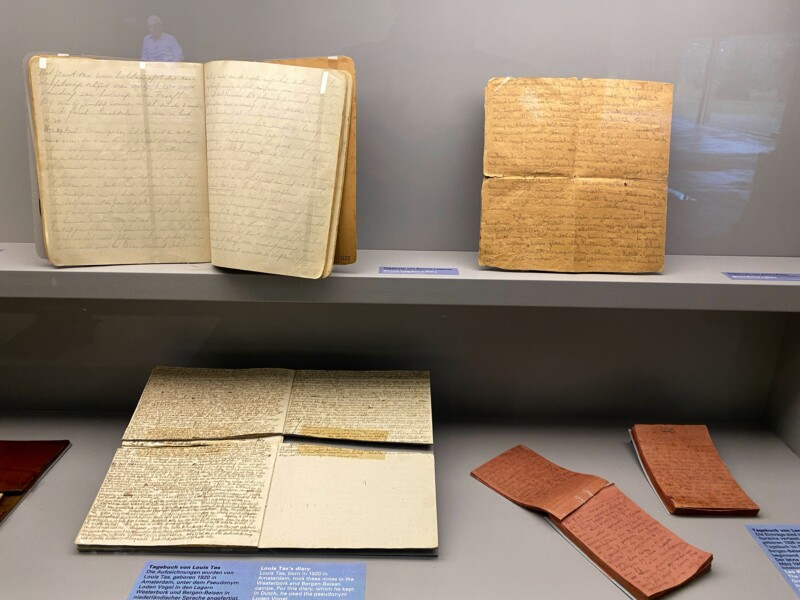

館内には、無数の写真と犠牲者の遺品 が展示されている。説明パネルは ドイツ語の後に英語が併記されており、その内容は、容赦なく ここで起きた現実を突きつける ものだった。

無数の遺体が放置された写真や、極限状態に追い込まれた囚人の姿——

直視するのも苦しい写真ばかりで、先輩は早々に気持ちが参っていた。

敗戦間際は、遺体の焼却すら追いつかず、穴を掘って処分するしかなかった という。つまり、ナチスにとって 写真に写るものは人間ではなく、人間の形をした「何か」 だったのだ。

ベルゲン・ベルゼンは、当初は ソ連兵の捕虜収容所 だったが、戦局の悪化に伴い、他の収容所と同じく ユダヤ人の収容にも使われた。ここにガス室はなかったものの、衛生状態は極めて悪く、チフスが蔓延し、推定5万人が命を落とした とされる。

アウシュヴィッツのような絶滅収容所とは性質が異なるものの、高熱と下痢に苦しみながら亡くなった囚人 のことを思うと、ある意味で ここは絶滅収容所以上に地獄的だった。

それでも、希望の光はあったのか?

とはいえ、ここに 人間性の欠片すらなかったのか というと、必ずしもそうではなかった。

収容所にパンを投げ入れる地域住民 がいたし、囚人たちが徒党を組み、レジスタンスを企てたこともあった ようだ。

こんなことで 安堵を得るのもおかしな話だが、骨と皮だけの人々の写真ばかり見ていると、自然とそんな気持ちになる。この収容所が、完全なる絶望だけの場所ではなかった ことをどこかで願ってしまうのかもしれない。

アンネ・フランクの最期に思うこと

展示フロアの外に広がっていたのは、ただただ うら寂しい原っぱ。館内のマップと照らし合わせても、

どこがどの施設跡なのか判別がつかない。

ただぼんやりとその光景を眺めていると、さっきまで見ていた 凄惨な写真の数々が脳裏に浮かんでは消える。この雨がしみこんでいく大地の下には、いまだに名前すら分からない犠牲者が眠っている のだろう。

ここは アンネ・フランクが最期を迎えた場所 としても知られているが、雨も強くなってきたこともあり、外に出るのは断念した。敷地はとてつもなく広大で、もし足を運んだとしても、あるのは 追悼碑のみ だと分かっていた。

アンネ・フランク、享年15歳。

命の価値は等しいはずだが、未来ある少女が飢えと疫病に苦しみながら亡くなったという事実 は、

どうしても 計り知れない不条理と喪失感 を伴う。もし彼女が生きていたら、僕たちは彼女が書いたであろう無数の本を読むことができたかもしれない。

「ペリリュー・沖縄戦記」の著者の ユージン・スレッジ 氏が言うとおり、

「戦争は、野蛮で、下劣で、恐るべき無駄」 なのだ。

(続く)