仙台・荒浜小学校へ──震災の記憶と向き合う旅

仙台の旅、翌日はちょっと足を延ばして 荒浜小学校 へ。

仙台駅から地下鉄東西線に乗り、終点の 荒井駅 で下車。そこからバスに乗れば、あっという間に到着。

荒井駅はまだ新しくてモダンな雰囲気。しかし、駅の周りを見渡すと… 驚くほど何もない。ここは本当に仙台市内かと一瞬疑ってしまったほど。

バスを降りると、早速 荒浜小学校 が目の前に現れた。

そしてその向こうには、ただただ広がる まっさらな大地。 10年以上前の津波が、すべてをさらっていった跡だった。

ここは海からわずか1km。かつてはどんな景色が広がっていたか、いくら想像しようとしても想像できない。何もないこの風景を前にすると、その面影すら浮かばない。

震災から10年以上。 それでもこのままだということは、元の姿を取り戻すには あとどれくらいの時間がかかるのだろう。そんなことを考えながら、静かにこの地を歩いた。

住宅跡が語る、津波の本当の恐ろしさ

荒浜小学校のすぐ隣には、震災遺構として保存された住宅跡 が残っていた。

そこに立つのは、太陽の光を浴びながら ぽつんと佇むコンクリートの塊。 周囲に何もない広大な土地に、ただひっそりと存在している。

それは、廃墟とはまた違う 無機質な静けさ。 時が止まったような空間に足を踏み入れると、言葉を失う。

目の前にあるのは、見るも無惨に崩れた家屋。 ただの水害ではない。津波がもたらしたのは、あまりにも 徹底的な破壊 だった。

建物の基礎ごとえぐり取られるほどの力。これほどのものを 一瞬で奪い去る自然の恐ろしさ。 震災から10年以上が経った今も、この風景はそれを 静かに、しかし確かに 伝えていた。

穏やかな海と、忘れてはいけない記憶

海岸沿いには 慰霊碑 があり、訪れた人々が静かに黙とうを捧げていた。その姿を見つめながら、胸の奥がぎゅっと締めつけられる。

少し歩くと、目の前に広がるのは 美しい砂浜と、穏やかな海。 波は静かに、優しく寄せては返す。まるで 何事もなかったかのように。

あの日、ここを襲った巨大な津波。その同じ海が、今はこんなにも穏やかに広がっている。

もしも、あの日の津波がなかったら—— 母なる海は、ずっとこんな姿を見せていたのだろうか。

災害はその瞬間では終わらない

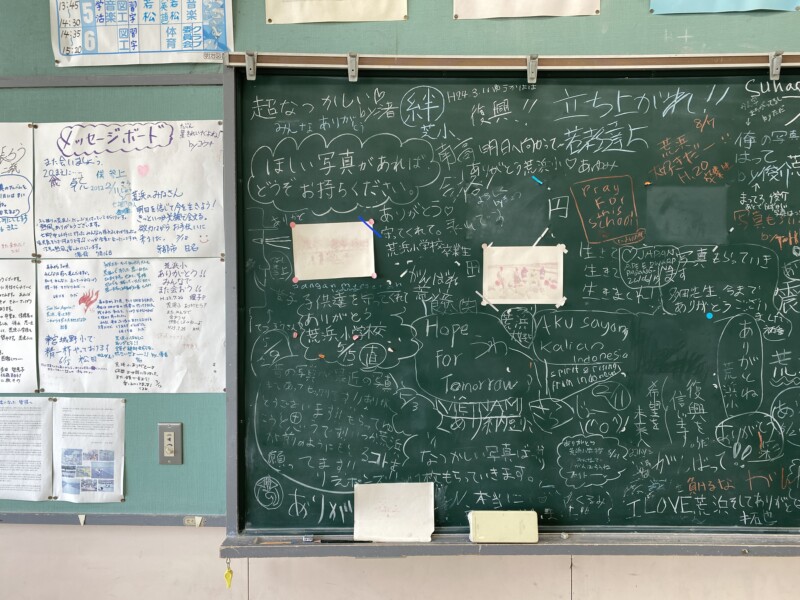

旅の最後に訪れたのは、荒浜小学校。

震災当時、津波は 校舎の2階部分 まで到達したという。しかし、ここでは 生徒たち全員が屋上に避難し、無事に救助された。 多くの犠牲者を出した大川小学校とは異なる運命をたどった場所だった。

実際に屋上に上がると、そこからは 再開発中の町が一望 できた。今は広大な土地が広がるだけのこの場所にも、かつて たくさんの人々の暮らしがあった。

—— 彼らは今、どこで、どんな生活を送っているのだろう?

ふとそんなことを考えた瞬間、自分が この災害をどこか他人事のように捉えていた ことに気づかされた。

津波で家を失った人々は、避難所を経て、新しい土地での生活を余儀なくされた。家を建て直す資金、環境の変化、心の傷——それらすべてを抱えながら、苦しい日々を耐え抜いてきたのだろう。

災害は、発生したその瞬間だけで終わるものではない。本当の苦難は その後にこそ、長く続いていくのだ。

自分ごととして考える──当たり前のことを知る旅

南三陸町と荒浜を自分の目で見て、強く実感したこと。 それは、「災害を自分ごととして考えること」の大切さだった。

そんなの 当たり前のことじゃないか と思うかもしれない。しかし、実際に訪れる前の自分は、震災をどこか 「点」 としてしか捉えられていなかった。ニュースや写真、語られる記憶——それらはすべて 単発の情報 として頭の中にあった。

けれど、ここに立ち、風を感じ、静かな町を歩くうちに、それらはつながっていった。点だったものが、「線」 となり、かつての生活の延長線上にあるもの として実感できたのだ。

好奇心が先行して訪れたことを、少し恥ずかしく思う気持ちもある。それでも、いつかまたここに来て 町の復興をこの目で確認したい と思った。