史上最悪の事故現場に立つ

廃墟を一通り巡ったあとは、ついに事故の震源地・4号炉へ。

ここは数年前、放射性物質の流出を防ぐためにドーム状の金属シェルターですっぽり覆われた。散々荒れ果てた廃墟を見てきたあとに、この清潔なドームを目にすると、なんだか放射能とは無関係の場所に思えてくる。

試しにガイガーカウンターを起動してみると、数値は0.75μSv。基準値は少しオーバーしているものの、思ったよりは落ち着いた数値だった。

それでも、ここで史上最悪規模の原発事故が本当に起きたのだという事実は変わらない。静かにそびえるドームを見上げながら、自分が歴史の証人になっていることを実感した。

ちなみに、4号炉の隣にある5号炉は、事故の影響で建設が中断されたまま放置されているらしい。

保育園とガイガーカウンターの警告音

次の目的地である保育園を目指して歩いていたら、入口の手前で突然ガイガーカウンターがけたたましく鳴きはじめた。慌てて数値を確認すると、これまでで最高の2.03μSv。

音が鳴ったのは一瞬だったが、好奇心に負けてそのまま現場調査を開始。数値が上がる方向へそろりそろりと進んでいくと、茂みの中の一点でついにピークに達した。

さすがに健康上よろしくないので、ここで調査は終了。後悔はしていない。

この保育園はこれまで見た廃墟の中でも断トツでインパクトが強烈だった。

薄汚れた人形が至るところに転がり、骨組みだけのベッドの上に置かれた首だけの人形は、もうホラー映画のセットレベル。ここまで来ると、正直演出を疑いたくなるが、深くは考えないことにする。

何にせよ、このベッドで眠っていた幼い子どもたちも、あの日突然放射線を浴びて、今も後遺症に苦しんでいるのかもしれないと思うとやりきれない。

森の奥に眠る巨大レーダー

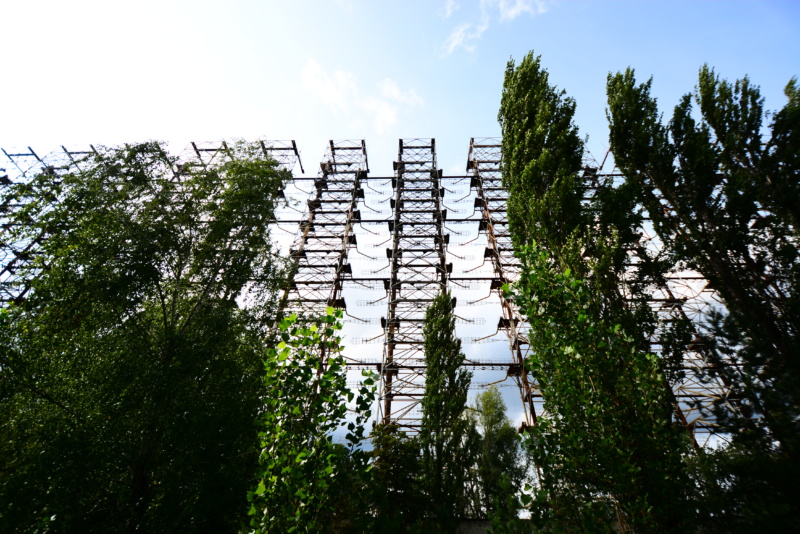

ツアーの最後は、森をずんずん奥へと進んでいき、Dugaと呼ばれる巨大レーダーを見に行くことに。この施設はミサイルを早期に検知するためのレーダーで、冷戦期にソ連が秘密裏に建設したらしい。

何故こんな森の奥深くにひっそり隠れているのかといえば、当時はアメリカなど敵国への情報漏洩を徹底的に警戒していたからだとか。

このレーダーは、まるで巨大なハシゴを縦に何本も並べたような造形で、前知識ゼロの僕には何がどう動くのかまるで分からなかった。それでも、荒涼とした無機質さだけは圧倒的で、じっと見ていると不思議と心が静まるような怖さがあった。

単調な金属の組み合わせが何百メートルも続いている光景は、ある意味ミニマルデザインの極致。機能のためだけに存在する構造美が、妙に心に残った。

チェルノブイリ、夢のような現実

巨大レーダーを最後に、チェルノブイリツアーは幕を閉じた。過ぎてみれば、非日常の連続で、どこか夢を見ていたような時間だった。

僕は確かに30年越しに、史上最悪規模の原発事故の現場をこの目で目撃した。チェルノブイリはもうファンタジーでも伝説でもなく、間違いなくここに存在している。

あの金属ドームの下から漏れ出た放射性物質が、これだけ広い範囲を無人地帯に変えてしまった現実を肌で感じたのは、何にも代えがたい経験だった。

負の象徴としてのチェルノブイリを体験すると、嫌でも放射能とどう向き合うかを考えずにはいられない。結局のところ、核技術は今も昔も、リチャード・ファインマンが言った通り「ドラゴンの尻尾をくすぐるようなもの」なのだと痛感する。

人類の叡智でこのドラゴンを飼い慣らすのか、それともいつか炎に焼かれるのを承知でじゃれ続けるのか。僕たちはまだまだ、この選択を突きつけられ続けるのだと思う。